- Accueil

- Actualités

- Actualités

- Histoire du Temple du Chambon sur Lignon

Histoire du Temple du Chambon sur Lignon

Partage

Document aimablement mis à notre disposition par Gérard BOLLON.

En 1679, le temple que les prétendues Réformés ont élevé depuis 1604 au Chambon du Prieuré est détruit par ordre de l’intendant Daguesseau. De ce temple il ne reste que quelques souvenirs.Aucun dessinateur ne nous en a laissé trace, et nous ne savons que deux détails : son emplacement au lieu-dit « le Creux du Temple » et ses dimensions approximatives. Il mesurait 8 canes, 4 pans de long sur 5 canes, 4 pans de de large, soit environ 17m sur 11 m .C’est dans cet édifice que prêchèrent successivement les pasteurs Faucher, Blanc, Meissonnier , Tournes, Homel, Terrasson et tant d’autres.

Ainsi, bien avant la révocation de l’Edit de Nantes, le temple est condamné à être démoli, en même temps que le culte protestant est interdit dans la paroisse. Mais si le temple manque, la foi reste vive et l’on en continue pas moins à se réunir clandestinement au ’’ Désert ‘’ tantôt dans l’humble grange de paysans tantôt dans la forêt aux silencieuses voûtes de pins et de sapins où l’on peut chanter les Psaumes plus librement. C’est tantôt aussi le vaste espace, un peu écarté et désert où deux à trois mille fidèles s’assemblent dans les bois de Larcisse et de Sayères ainsi qu’aux lieux de Peybernenc, de Roncavaux ou de la Pierre de Lune.

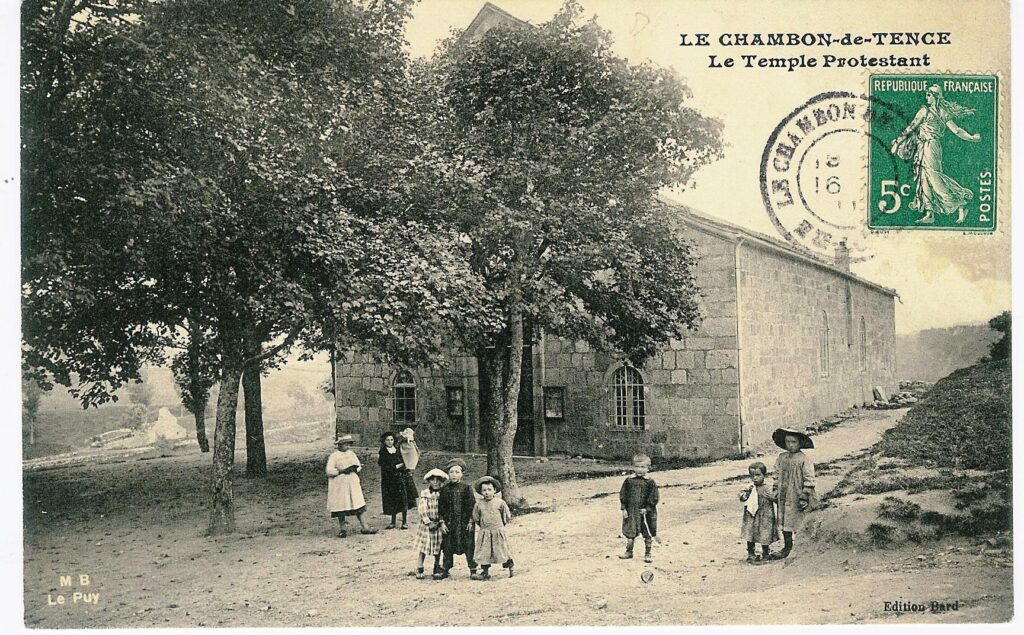

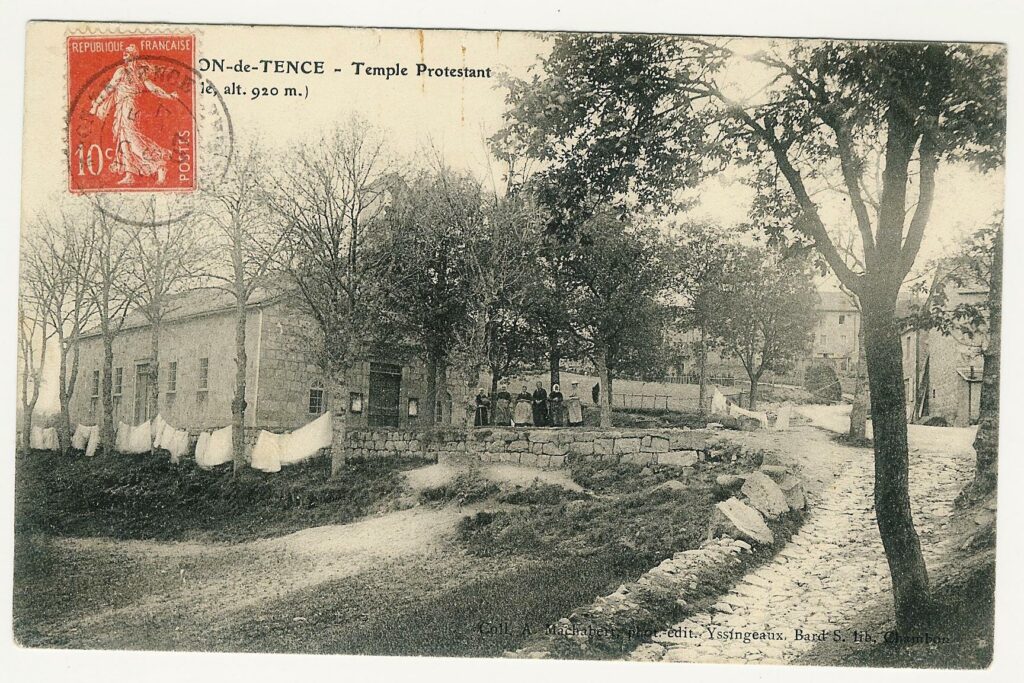

Après l’Edit de Tolérance de 1787, qui redonne un état -civil aux Réformés, et les Articles organiques de 1802 qui autorisent le culte protestant, les huguenots du Chambon- de –Tence n’ont plus besoin de se cacher de crainte d’être surpris par les gendarmes de l’Empereur. On comprend que les 2000 fidèles décident en 1810 « d’aviser au moyen de construction d’ un édifice pour se mettre à l’ abri des intempéries ». La chose toutefois ne se fait pas sans grosses difficultés, notamment pour le lieu de construction, et il faut attendre l’ année 1820 pour que les travaux commencent.

L’enthousiasme parait très grand au début : les promesses de dons des fidèles affluent, les corvées volontaires sont nombreuses ; on va chercher au Meygal 72 chars de Lauzes pour couvrir le toit et réaliser le dallage intérieur.

Et puis il faut recourir à des impôts supplémentaires pour que l’ingénieur départemental Morin achève l’édifice en 1832 : portes, fenêtres, œil-de-bœuf sont alors posés puis les colonnes avec chapiteaux, la chaire, les bancs, le parquet et tambour sont installés.

Finalement après de patientes démarches la paroisse obtient les secours et subventions du gouvernement qui lui permettent de terminer l’édifice.

Au XX ème siècle plusieurs restaurations ont lieu donnant au temple un aspect plus clair tout en lui conservant son caractère sévère. Entre-temps de généreux fidèles, car l’édifice appartient à une association cultuelle, ont doté le temple d’une table de communion et d un jeu d’orgue installé en 1942.

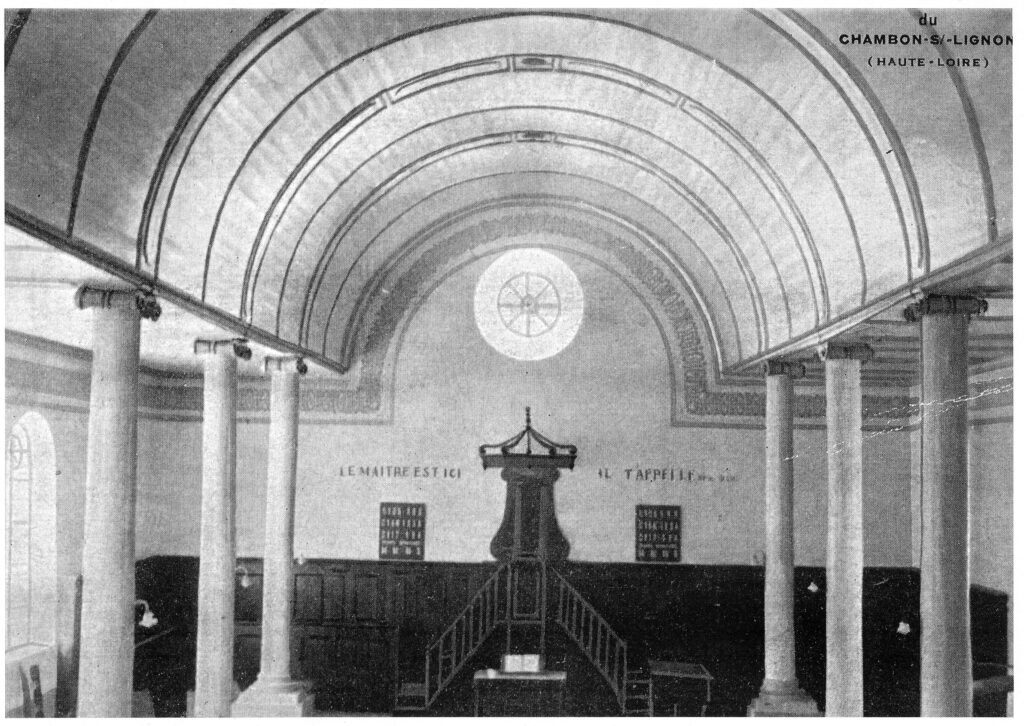

En 1841, un Pasteur Suisse décrit ainsi l’édifice : » Monsieur Adhéran aime son temple comme un de ses enfants. Il est vrai qu’il est beau. Il y a des colonnes, des peintures, des fresques, des passages de l’écriture sainte, des rosaces en verre de couleur, une jolie chaire appliquée contre le mur du fond et une ligne de bancs élevés dans le même sens que la chaire, pour les anciens. «

Le plan architectural utilisé est le rectangle, symbole de la grange de la maison d’habitation où se réunissaient les fidèles pendant les périodes de persécutions. Ainsi cette forme simple s’accorde avec une pensée religieuse humble : c’est le refuge .

La façade est de style néo-classique avec un porche conséquent surmonté d’un verset biblique gravé dans la pierre de granit : » Aimez-vous les uns les autres « . Un clocheton, avec une cloche installée seulement en 1906 surplombe le porche. Le rapport des pleins et des vides dans les façades, avec des fenêtres hautes et étroites, gouverne l’équilibre et amplifie l’harmonie visuelle.

Cette esthétique extérieure du bâtiment était celle des bâtiments administratifs des années 1840.Adopter cette architecture pour le temple c’était donc certainement proclamer son officialité après un siècle et demi d’interdiction.

L’agencement intérieur utilise des matériaux existants sur place : bois de sapins, lauzes, granit.

Les éléments décoratifs sont peu présents dans l’architecture réformée : le temple est conçu pour rassembler la communauté de façon commode mais peut-être aussi un lieu de silence et de prière, c’est pourquoi il a visuellement une grande simplicité.

Rappelons que les protestants sont les premiers à introduire des bancs dans les lieux de cultes. Sièges et chaire forment un ensemble indissociable. La chaire est surélevée pour des raisons d’acoustique et pour symboliser l’autorité de la Parole. Devant la chaire, la table « sainte » où sont célébrés la Cène et le baptême. Sur la table, la croix toute simple, d’où le Christ est absent, d’introduction récente rappelle la mort et la résurrection. La Bible ouverte manifeste que la Parole est le témoignage transmis de génération en génération et le fondement même de la Foi sous l’inspiration divine.

À droite et à gauche de la chaire, les bancs surélevés, autrefois réservés aux Anciens, élus de la paroisse pour la diriger, rappellent que l’Eglise Réformée a une structure démocratique, et que le pasteur n’est qu’un serviteur parmi d’autres.

Il y a peu de temps les murs du Temple étaient décorés d’une frise et d’un verset biblique : « Le maitre est ici, il t’appelle »

Dans l’année 1980, un artiste du Plateau a réalisé deux vitraux, colorés et modernes, dont le thème est la vie. Ils sont laissés à la propre médiation et interprétation de chaque fidèle.

La nouveauté en matière d’architecture religieuse au XX éme siècle est l’apparition de locaux jouxtant le lieu de culte et servant à toutes sortes d’activités en rapport avec la religion. Ainsi se sont ajoutés des petites salles paroissiales en annexe baptisées de noms d’Anciens, salle Bastianou où salle Marion.

1) MOURS Samuel Le Vivarais et le Velay protestants. La Montagne Réed. Dolmazon 2003

2) BOLLON Gérard –Le Chambon du Prieuré aux XV11éme et XV111éme siècles-Cheyne 1986.

3) DARCISSAC Roger –Les Pages du Chambon – Cheyne-1979.

4) CASALIS Roger –Le Consistoire de Saint Voy. éd .Je sers 1933, rééd. 1990.

Merci à Gérard Bollon de nous avoir prêté ce précieux document.